Workshop

“Los logros en materia de derechos humanos ocurren cuando la gente se moviliza desde abajo”. Entrevista a Riccardo Noury de Amnistía Internacional

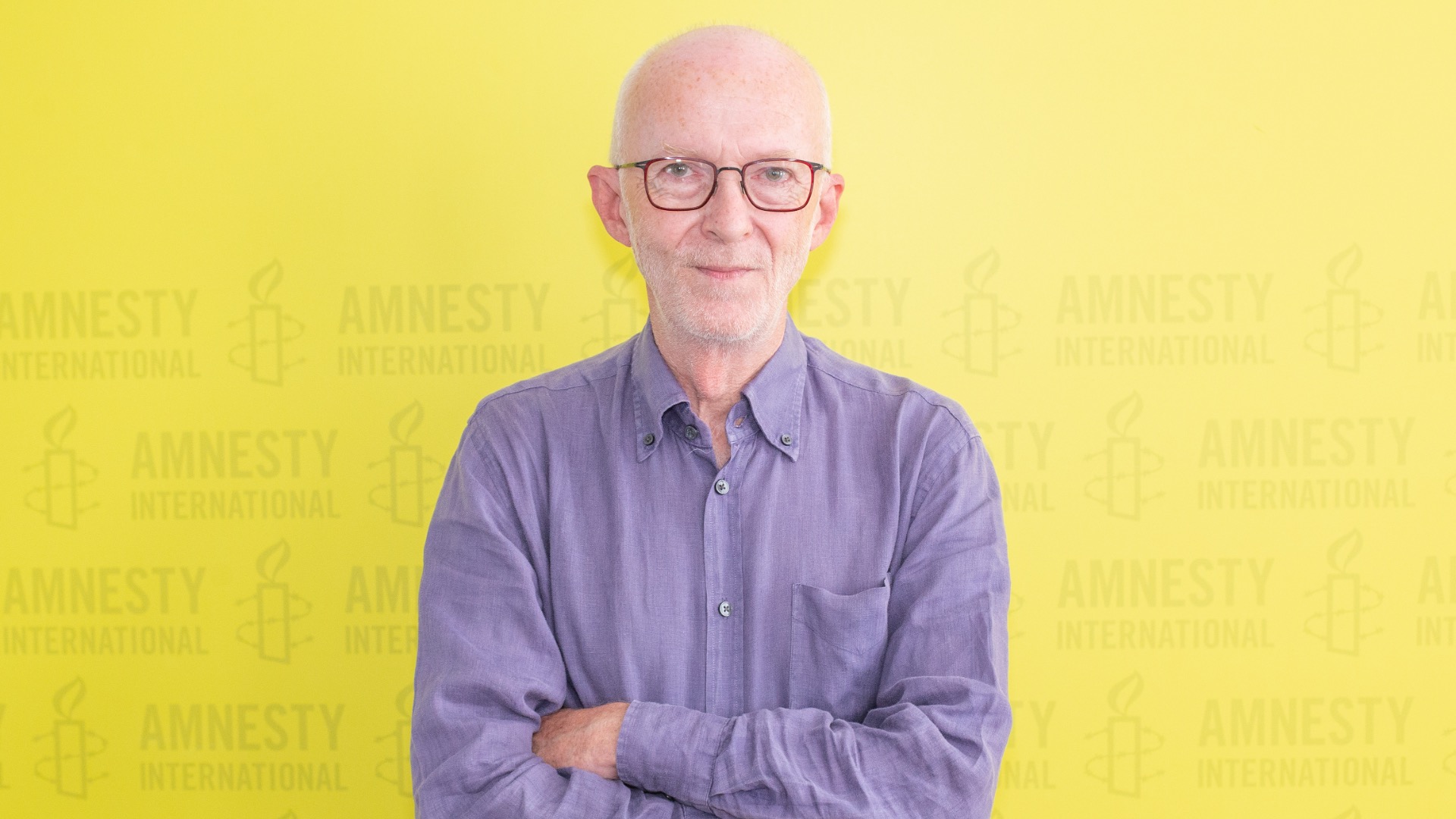

Nos reunimos con Riccardo Noury, portavoz oficial de Amnistía Internacional Italia desde 2003, organización de derechos humanos de la que es miembro desde 1980 y para la que prepara la edición italiana del informe anual. Hablamos con él sobre los derechos humanos y el trabajo de Amnistía Internacional.

Algunas de las palabras más importantes del planeta, a saber: pueblo, verdad, libertad, justicia y dignidad, son parte de su trabajo. ¿Qué importancia tiene defenderlas y cuál es la herramienta más importante que utiliza Amnistía Internacional para hacerlo?

Creo que en su lista tan correcta la palabra clave es dignidad, que es el vestido más íntimo de las personas. Hacer que las personas vivan una vida digna, respetando sus derechos, es fundamental. Para defender ese vocabulario, primero hay que practicarlo. Luego están las técnicas que Amnistía Internacional viene utilizando desde que existe: las apelaciones. Antiguamente se escribían a mano y se enviaban por correo aéreo, hoy se firman durante manifestaciones o por Internet, pero siguen siendo igual de eficaces. Cambia la vida de las personas, aunque sea sólo firmando un llamamiento. Hay una frase recurrente, que cada semana nos dicen las personas que salen de prisión, gracias a que Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento en su favor: «No me han dejado solo. Gracias a ustedes conservé mis fuerzas, sentí que el mundo no me había abandonado.» Para eso están las apelaciones.

Amnistía Internacional, a través de su fundador Peter Benenson, nació precisamente en 1961 con un llamado a la prensa. ¿Qué importancia tiene hoy en día? ¿Qué importancia tiene su apoyo, su actuación como megáfono?

Son socios fundamentales y el hecho de que a menudo desempeñen un papel importante en la denuncia y la información sobre las violaciones de derechos humanos se explica muy bien por el número de periodistas que son asesinados, arrestados y desaparecidos cada año, precisamente porque han dicho la verdad, desafiando la regla del silencio impuesta por los regímenes autoritarios. Lo que el periodismo puede hacer por los derechos humanos es fundamental. Pero también puede ocurrir lo contrario: a menudo la criminalización por parte de los gobiernos de actividades enteramente legítimas es precedida por una narrativa criminalizadora llevada adelante por los medios de comunicación. Su labor, en ese caso, es contraria a los derechos humanos.

Amnistía Internacional contabiliza 248.909 personas involucradas en actividades de educación y formación en derechos humanos. ¿Qué importancia tiene invertir y trabajar, desde el inicio, en la formación y educación, de manera preventiva para construir una cultura de derechos humanos?

Es una de las actividades más importantes de Amnistía Internacional: hablar de derechos humanos en el momento en que se forma la mente de las personas, por ejemplo en la escuela, es muy útil porque es posible cambiar la mente de los adultos, pero lleva más tiempo y tenemos que luchar contra prejuicios que ya están arraigados. Explicar qué son los derechos humanos, explicar cómo se pueden defender, ayuda también a defender los propios, y por eso el trabajo que hacemos en las escuelas es fundamental. Por mi trabajo hablo con la prensa, con los medios de comunicación, pero les aseguro que cada vez que entro a un colegio y hablo con los alumnos, estoy igualmente contento y convencido de que será útil.

Vivimos en un mundo hiperconectado y complejo, influenciado cada vez más por la inteligencia artificial. ¿Cómo puede trabajar la gente común, incluso desde abajo, por los derechos humanos?

El momento es realmente muy difícil porque a la novedad de la inteligencia artificial se suma aquella histórica de la deficiencia humana, digámoslo así: hecha de dobles estándares por parte de los gobiernos, de decisiones políticas que castigan a los enemigos y premian a los amigos, que deslegitiman la justicia internacional en función de cómo se comporta. Frente a todo esto, vale la pena recordar que los logros en materia de derechos humanos, en Italia como en el resto del mundo, se producen cuando desde abajo la gente se moviliza. No sólo en las redes sociales, donde también hay que estar, sino poniendo la cabeza en tener una estrategia, el corazón en tener emociones, los pies en caminar y llenar las calles y las plazas. Los éxitos en materia de derechos humanos llegan así: No porque haya un gobierno que los reparta, sino porque se ve obligado a ceder ante la fuerza de la protesta masiva. Siempre pacífica, pero masiva.

¿Existe algún caso de violación de derechos humanos que merezca especial atención hoy porque está relacionado con nuestro tiempo? Si es así, ¿cómo podemos ayudar a sacarlo a la luz?

Hay muchos, pero el primero que me viene en mente, y que concierne también a Italia, es el de un científico, ciudadano iraní y sueco, que habla perfectamente italiano tras haber hecho investigación durante mucho tiempo en la Universidad de Piamonte Oriental en Novara. Su nombre es Ahmadreza Djalali y en 2016 fue arrestado en Irán y condenado a muerte en 2017. Le habían propuesto actuar como espía de Irán, su país, en los diversos congresos científicos en los que participaría como experto en medicina de emergencia o de desastres. Reiteró que era un científico, no un espía, y lo castigaron con el inexistente delito de espionaje contra Irán por cuenta de Israel. En abril cumplirá ocho años en el corredor de la muerte en Irán y es claramente un rehén típico de la política que toma en sus manos a ciudadanos extranjeros para obtener algo a cambio de sus países. Es una historia olvidada, así que aprovecho cualquier oportunidad para relanzarla.

¿Cuál es el mayor éxito que has conseguido recientemente? ¿Y qué mensaje de esperanza se puede extraer de esto?

No es uno de los más recientes, porque cada día ocurre algo bueno en el mundo y es bueno destacarlo, pero sin duda el más famoso es el regreso a Bolonia de Patrick Zaki, el estudiante de la Universidad Alma Mater que en 2020 fue arrestado en El Cairo y logró regresar a Italia solo en julio de 2023. Sin embargo, si queremos hablar de uno muy reciente, el 4 de marzo —y aquí entra en juego el tema de la esperanza y la paz— un objetor de conciencia israelí, Itamar Greenberg, fue liberado de prisión después de 197 días de encarcelamiento por haberse negado a alistarse en el ejército. Porque no quería ser parte de ese proyecto de destrucción masiva que en términos jurídicos se llama genocidio del ejército israelí contra la Franja de Gaza.

Hablamos de una crisis de derechos humanos, pero ¿hay aspectos positivos, avances de los que no se habla lo suficiente?

El período es extremadamente similar a la década de 1990: una década marcada por dos genocidios y la guerra en los Balcanes que comenzó en 1991 y terminó en 1999 (junto con otros acontecimientos). Sin embargo, en esa misma década hubo una reacción: desde abajo con la solidaridad, desde arriba con los tribunales internacionales. La esperanza de hoy se llama justicia. La que sirve para castigar, después de haber verificado, los delitos y a quienes los cometieron. La que sirve para dar verdad y justicia a las víctimas y derrotar la impunidad. La palabra clave de hoy, asociada a la esperanza y al futuro, es justicia.

Si Amnistía Internacional tuviera que enviar un mensaje a los líderes mundiales, en este momento histórico tan delicado, ¿cuál sería la petición más urgente?

No jugar con la vida de las personas por cálculos políticos. Y abandonar el doble standard según el cual, en igualdad de situaciones y responsabilidades de gobierno, si un gobierno es amigo se le perdona y si es enemigo se hace todo lo posible por castigarlo.