Workshop

« Les conquêtes en matière de droits humains se produisent lorsque c’est d’en bas que les gens se mobilisent ». Entretien avec Riccardo Noury, d’Amnesty International

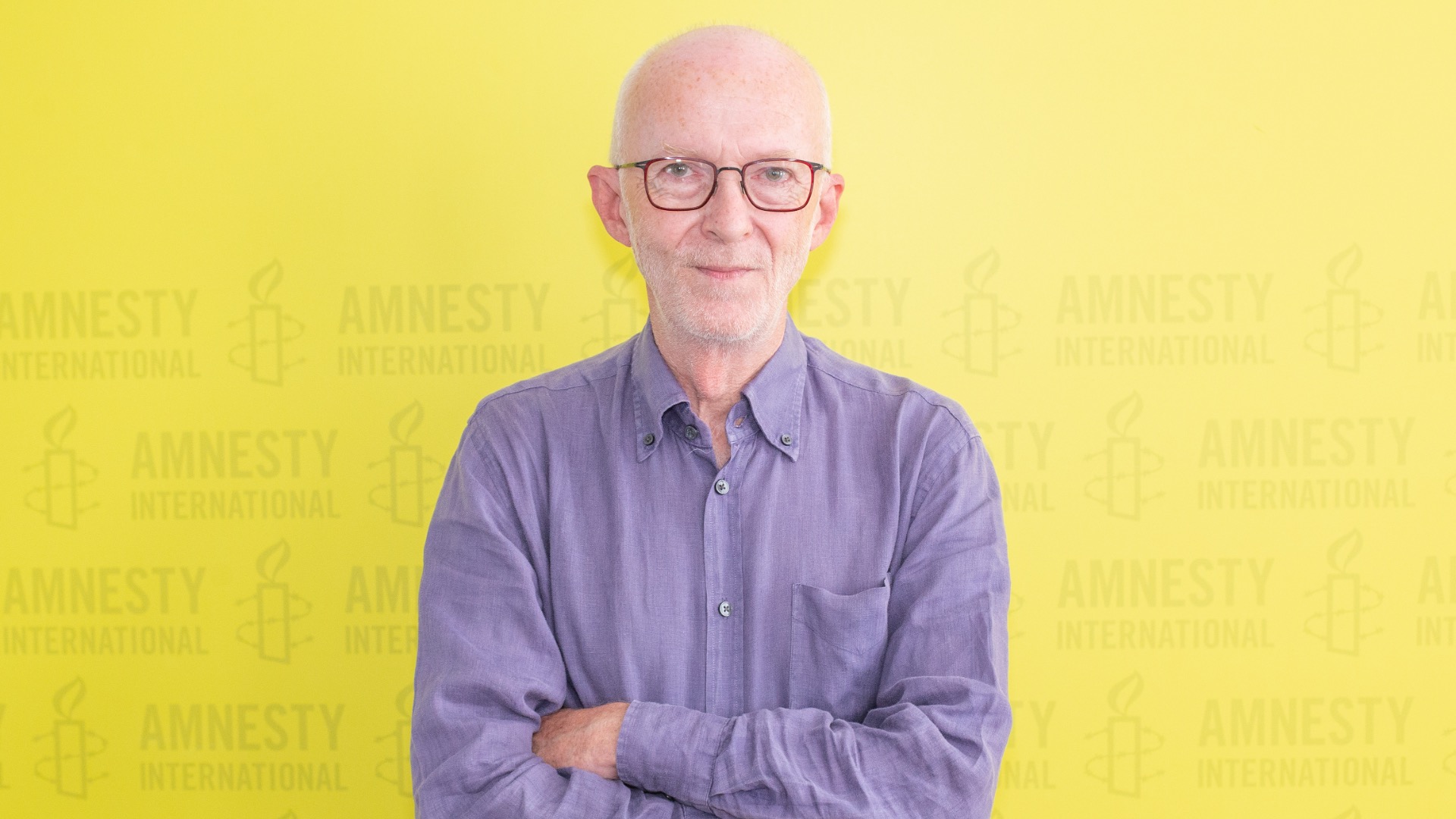

Nous avons rencontré Riccardo Noury, depuis 2003 porte-parole officiel d’Amnesty International Italie, une organisation de défense des droits humains : il en est membre depuis 1980 et il est chargé de l’édition italienne du rapport annuel. Nous avons discuté avec lui des droits humains et du travail d’Amnesty International.

Certains des mots les plus importants de la planète, à savoir : personnes, vérité, liberté, justice et dignité, font partie de votre travail. Quelle importance à les défendre et quel est le principal instrument d’Amnesty International pour le faire ?

Je crois que dans votre liste, très juste, le mot clé soit dignité, le vêtement le plus intime des gens. Faire vivre aux gens une vie digne, dans le respect des droits, est fondamental. Pour défendre ce vocabulaire, il faut d’abord le pratiquer. Ensuite, il y a les techniques qu’ Amnesty International utilise depuis le début de son existence : celles des appels. Autrefois rédigés à la main et envoyés par aérogrammes, ils sont aujourd’hui signés lors des manifestations ou en ligne, avec toujours la même efficacité. Signant ne serait-ce qu’un seul appel. Ça change la vie des gens. Il y a une phrase récurrente, que nous disent chaque semaine les gens sortant de prison, grâce au fait qu’Amnesty International a lancé un appel en leur faveur : « Vous ne m’avez pas laissé seul. Grâce à vous, j’ai gardé ma force, j’ai senti n’avoir pas été abandonné par le monde. » C’est à cela que servent les appels.

Copyright Credit: Amnesty International Italy.

Amnesty International, par son fondateur Peter Benenson, est justement née en 1961 d’un appel aux organes de presse. Quelle est leur importance aujourd’hui ? Celle de leur soutien, de leur rôle de mégaphone ?

Ce sont des partenaires fondamentaux. Le fait qu’ils jouent souvent un rôle important, dans la dénonciation et la couverture des violations des droits humains, est bien illustré par le nombre de journalistes qui, chaque année, sont tués, arrêtés et portés disparus, précisément parce qu’ils ont dit la vérité, défiant la règle du silence imposée par les régimes autoritaires. Ce que le journalisme peut faire en faveur des droits humains est fondamental. Tout comme il peut faire l’inverse : souvent, la criminalisation, par les gouvernements, d’activités tout à fait légitimes, est précédée d’un discours criminalisant tenu par les médias. Leur travail, dans ce cas, est contraire aux droits humains.

Amnesty International compte 248 909 personnes engagées dans des activités d’éducation et de formation aux droits humains. Quelle est l’importance d’investir et de travailler sur la formation et l’éducation, de manière préventive, en amont, pour construire une culture des droits humains ?

C’est l’une des activités les plus importantes d’Amnesty International : parler des droits humains au moment où l’esprit des gens se forme, par exemple pendant la scolarité, est très utile car changer l’esprit des adultes est possible, mais cela prend plus de temps, en devant lutter contre des préjugés déjà enracinés. Dire ce que sont les droits humains, expliquer comment ils peuvent être défendus, aide aussi à défendre ceux qui sont nôtres : le travail que nous faisons dans les écoles est ainsi fondamental. Mon travail m’amène à parler au système d’information, aux médias, mais je vous assure qu’à chaque fois que j’entre dans une école et que je parle aux élèves, j’en suis autant heureux et convaincu que cela sera utile.

Nous vivons dans un monde hyper-connecté et complexe, de plus en plus influencé par l’intelligence artificielle. Comment, même depuis le bas, les gens ordinaires peuvent-ils œuvrer pour les droits humains ?

La période est en effet très difficile parce qu’à la nouveauté de l’intelligence artificielle s’ajoute celle, historique, de la déficience humaine, que l’on pourrait exprimer ainsi : elle est faite de mesures à deux vitesses de la part des gouvernements, de choix politiques qui punissent les ennemis et récompensent les amis, qui délégitiment la justice internationale au gré de ses comportements. Face à tout cela, il faut rappeler que les conquêtes dans le champ des droits humains, en Italie comme dans le reste du monde, se produisent lorsque les gens d’en bas se mobilisent. Une mobilisation – non seulement sur les réseaux sociaux, où il faut de toute façon être présent -, mais où l’on y mette sa tête pour avoir une stratégie, son cœur pour provoquer des émotions, ses pieds pour marcher et remplir les rues et les places. C’est ainsi que se produisent les succès dans le domaine des droits humains. Non parce qu’il y a un gouvernement qui les accorde, mais parce qu’il est contraint de céder à la force de la protestation de masse. Toujours pacifique, mais de masse.

In celebration of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Amnesty candle and the opening lines of Article One were we projected on the most famous monument in Rome.

Copyright Credit: Amnesty International Italy.

Y a-t-il un cas de violation des droits humains qui mérite aujourd’hui une attention particulière, étant lié à notre époque ? Si oui, comment pouvons-nous contribuer à le faire émerger ?

Il y en a beaucoup, mais le premier qui me vient à l’esprit, et qui concerne aussi l’Italie, est celui d’un scientifique, citoyen iranien et suédois, qui parle parfaitement l’italien pour avoir longtemps fait des recherches à l’Université du Piémont oriental de Novare. Il s’appelle Ahmadreza Djalali, il fut arrêté en 2016 en Iran, condamné à mort en 2017. Il lui avait été proposé d’agir en tant qu’espion au profit de l’Iran, son pays d‘origine, dans les différentes conférences scientifiques auxquelles il aurait pris part, en tant qu’expert en médecine d’urgence et de catastrophes. Lui a rétorqué qu’il était un scientifique, non un espion : ils l’ont alors puni du crime, inexistant, d’espionnage contre l’Iran pour le compte d’Israël. En avril, ce seront 8 ans déjà passés dans le couloir de la mort en Iran, manifestement comme otage-type de cette politique qui s’empare de citoyens étrangers pour obtenir quelque chose en retour des États auxquels ils appartiennent. C’est une histoire oubliée, alors je saisis toutes les occasions de la relancer.

Quel est le plus grand succès que vous ayez obtenu récemment ? Et quel est le message d’espérance que l’on peut en tirer ?

Ce n’est pas parmi les plus récents, car chaque jour quelque chose de bien se passe dans le monde, et il est bon de le souligner, mais le plus célèbre est certainement le retour à Bologne de Patrick Zaki, l’étudiant de l’Université Alma Mater, arrêté au Caire en 2020 et n’ayant réussi à rentrer en Italie qu’en juillet 2023. Mais voici, si l’on veut parler d’un cas très récent– où le thème de l’espoir et de la paix entre pleinement – : le 4 mars un objecteur de conscience israélien, Itamar Greenberg, fut libéré après 197 jours de prison, après avoir refusé de s’engager dans l’armée. Il s’interdisait de participer à ce projet de destruction massive – en termes juridiques un génocide -, par l’armée israélienne contre la Bande de Gaza.

On parle de crise des droits humains, mais y a-t-il des aspects positifs, des progrès qui ne sont pas suffisamment relatés ?

La période est extrêmement similaire aux années 1990 : une décennie marquée par deux génocides et la guerre dans les Balkans, qui a débuté en 1991 et s’est terminée en 1999 (avec d’autres faits). Toutefois, c’est au cours de cette décennie qu’il y eut une réaction : d’en bas avec la solidarité, d’en haut avec les tribunaux internationaux. L’espoir d’aujourd’hui s’appelle justice. Celle qui sert à punir, une fois avérés les crimes et ceux qui les ont commis. Celle qui sert à donner vérité et justice aux victimes et à vaincre l’impunité. Le mot-clé d’aujourd’hui, associé à espoir et avenir, est justice.

Si Amnesty International devait envoyer un message aux dirigeants du monde en ce moment historique très délicat, quelle serait la requête la plus urgente ?

Ne pas jouer avec la vie des gens pour des calculs politiques. Et abandonner le système à deux vitesses, selon lequel, en d’identiques circonstances, et avec les mêmes responsabilités gouvernementales, si un gouvernement est ami, il est pardonné, s’il est ennemi, on fait de tout pour le punir.