Io Capitano: love overcomes hell

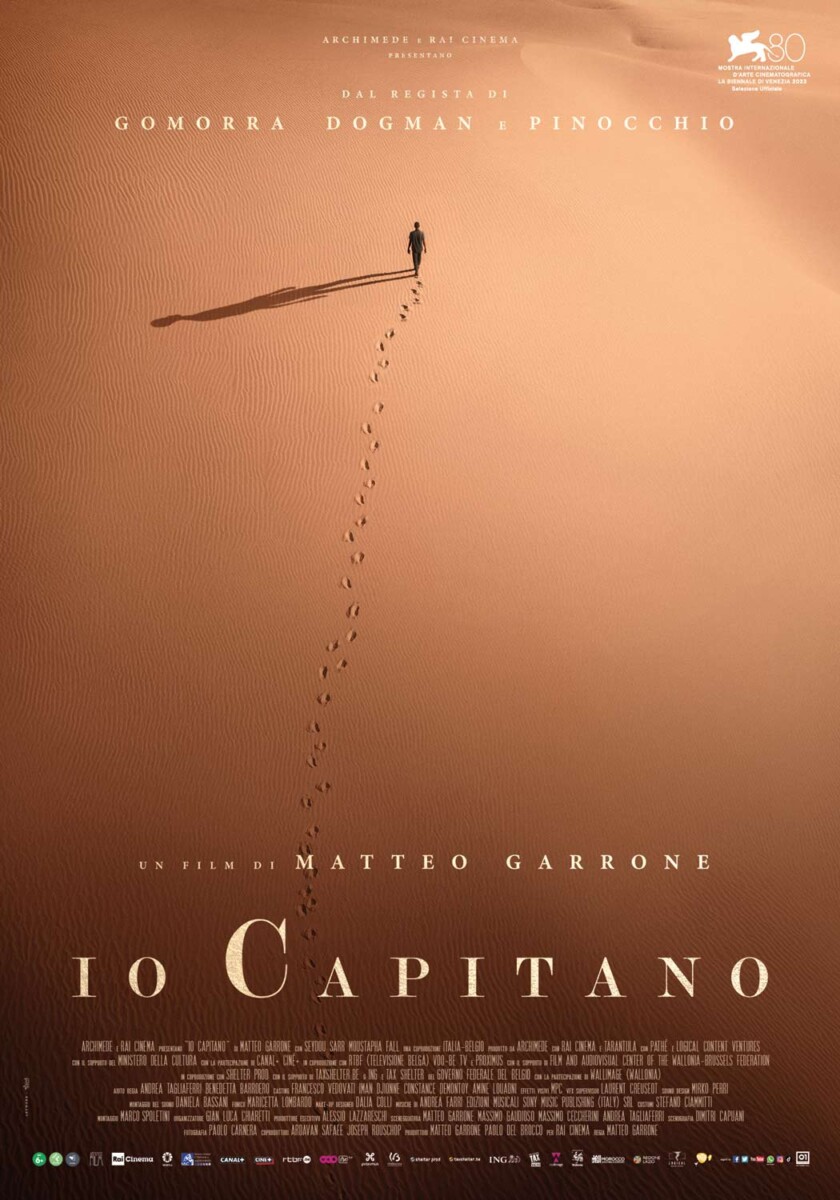

From the Venice Film Festival awards, comes a beautiful film ‘Io Capitano’ (The Captain) by Matteo Garrone: an account of the dramatic journey of two young adolescents from Senegal to Italy, crossing the desert and sea and above all overcoming human violence, a journey into suffering and injustice, but which the power of human love is capable of overcoming.

Hell truly exists in ‘Io Capitano’: the powerful new film by Matteo Garrone, entered for the Venice Film Festival and awarded the Silver Lion for best film direction and debut actor of young protagonist Seydou Sarr.

Moving and painful, the film – released in Italian cinemas on 7 September – portrays a living hell but also its opposite: love.

Seydou radiates love: a young sixteen-year-old from Senegal, who leaves his beloved family to embark on a journey to Europe.

In his heart, his neighbour is always at the centre, even to the point of risking his own life as they journey through a huge section of the world from the Sahara Desert to the atrocities of Libyan prisons, to the dark waters of the Mediterranean. Seydou radiates love, because this is what gives him the strength to endure the arduous voyage from Senegal to the shores of Sicily. A terrifying, hellish, inhuman route. Undertaken (together with his cousin Moussa), not in order to flee from war or famine, but to pursue a legitimate dream, free, simple and innocent, full of vitality and goodness: to become a musician.

He is scarcely more than a boy; the wolves that prey on him are fierce and it is upsetting to see how they attack him so mercilessly. They prey upon his innocence, his profund expressive young eyes (for which the film is so highly commended), as he reaches the first frontier, scarcely having left his small world behind him. Cheating, thefts, lies, beatings, constantly wear down his human dignity, even torture, unbearable to watch in one or two, thankfully brief, moments. But necessary, in order to focus our minds and hearts on this cruel truth present in our world; to help us reflect more deeply upon the plight of migrants from every latitude and region and respond more decisively to a mentality that is so shortsighted, selfish and shamefully superficial. These moments of the film (and not only these) force us to witness the unacceptable conditions of such a journey. They are not images that seek to sensationalise suffering; Garrone would never allow that! They arise from a sense of duty to strongly portray the real Calvary faced by these people, so genuinely in search of a better life.

Even when forced to go on alone, torn apart from his cousin, Seydou does not lose his grace and dignity. In the desert he stops to offer his precious water to a woman in agony, risking death himself. He does not give up the search for his cousin in Libya, even though this means leaving the main path, and the protection it offers. And when eventually he finds him, with his leg seriously injured, he does not leave him behind.

Never failing to be conscious of others, Seydou’s spirit of fraternity and awareness that we stay human by being together never diminishes and his awareness it is best to follow our dreams, never fades. Indeed, suffering only makes them stronger, turning him from a boy into a brave captain before the weary faces staring out into the blackness from their boat, terrorised and lost. Like a young father, he calms them, looks after them, invites them to pray to Allah, reassures them that they are not going to die. Exhausted he never gives up the fight to put his words into practice. Despite all the fear of his young age, he takes on the deep sense of responsibility thrust upon him by human traffickers as he is forced to steer a rusty wreck filled with vulnerable people like himself.

His courage grows with the challenges he faces, reinforced by the humanity of those he encounters: Seydou is saved by others as vulnerable as he is. When he most needs it, someone stretches out a hand; another offers him a place to stay, in Tripoli, if he doesn’t manage to find anywhere. Seydou saves and and is saved, reminding us of the goodness that dwells within human beings, even in situations of extreme suffering and despair, refusing to give in to the evil we are capable of inflicting upon others.

‘Io Capitano’, presents traditional themes of light versus darkness; killing versus giving one’s life for others, highlighting the immense problem of humanity, present and future.

It does so through the eyes of a young man, eyes filled with tears, dark-ringed and swollen; eyes wide open and shining with youthful strength and lucidity; or half closed with exhaustion. Eyes which cannot sleep, forced to look into hell, but filled with pride and maturity, as, mixed with joy and anger, they express victory at last to the helicopter coast guard.

Eyes, which have been shaped by a story in which human cruelty can still teach us a lesson; which, like a fable, can let us hear the truth; whose harshness can move us; directed with realism, stark but dynamic, justifiably throwing us into turmoil, yet lifesaving in the way it captures our imagination and lets us see plainly our inner struggles as we battle with the outside world.

A film in which dreams triumph over nightmares and beauty over horror.