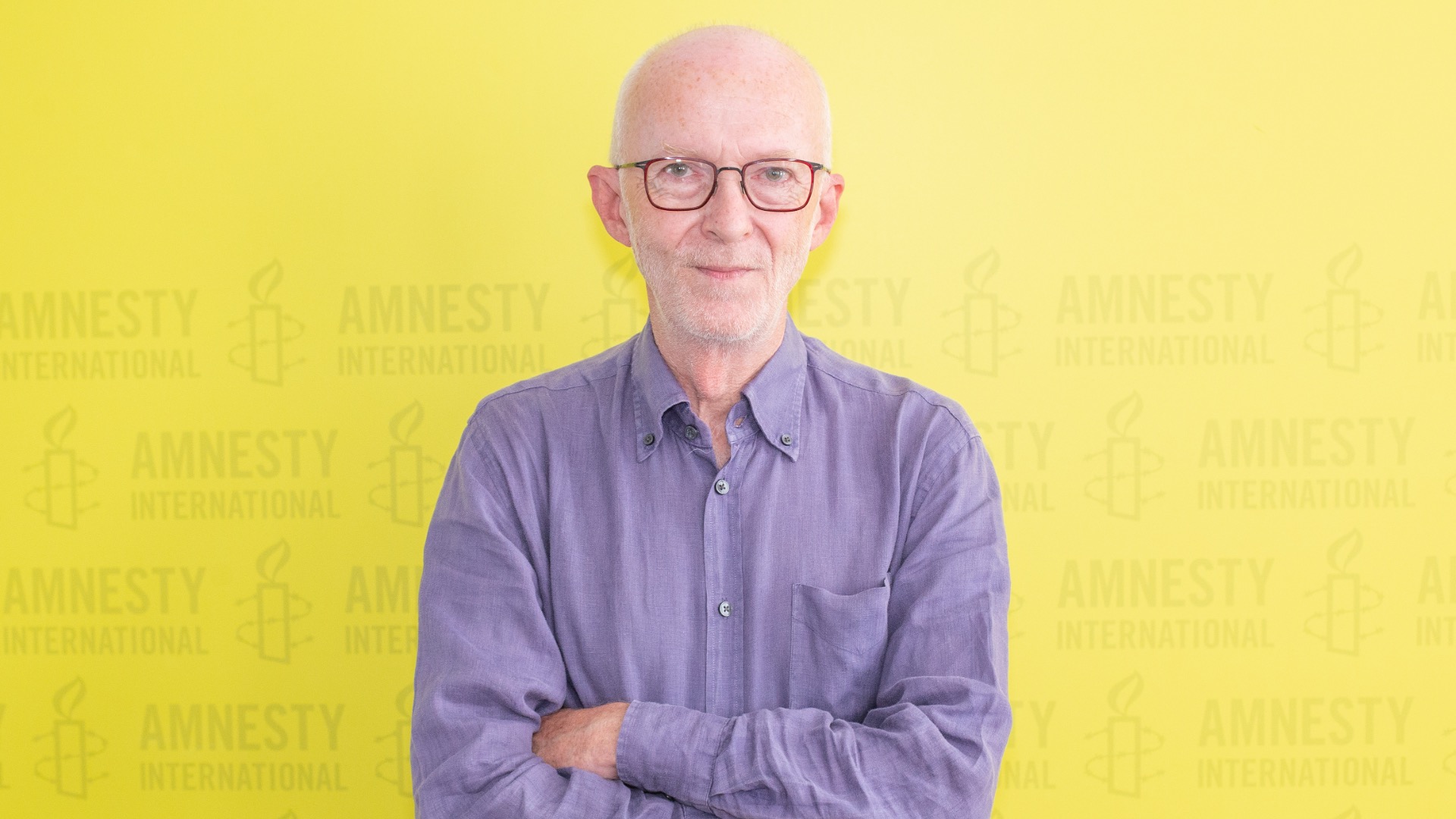

‘Victories in the field of human rights happen when people at the bottom mobilise’; interview with Riccardo Noury from Amnesty International

We met with Riccardo Noury who, since 2003, has been the official spokesperson for Amnesty International Italy, an organisation working to defend human rights. He has been a part of the NGO since 1980 and edits the Italian edition of their annual report. We spoke to him about human rights and Amnesty Internationalʼs work.

Some of the most important words on the planet – namely people, truth, liberty, justice, and dignity – are a part of your work. How important is it to defend them and what is the most important tool that Amnesty International uses to do so?

In your – very valid – list, I think the key word is dignity. It is manʼs most intimate clothing. Enabling people to live a dignified life, with regard to their rights, is fundamental. In order to defend these words, you must first practise them. And there are some methods that Amnesty International has used since the beginning: appeals. At one time, they were written by hand and sent via aerogramme; today they are signed during events or online, but they are still just as effective. Signing just one appeal changes peopleʼs lives. There is something we are told every week by people getting out of prison thanks to Amnesty International having launched an appeal on their behalf: ‘You didnʼt leave me alone. Thanks to you, I stayed strong. I felt like I hadnʼt been abandoned by the world.’ That is what appeals are for.

Copyright Credit: Amnesty International Italy.

Amnesty International was established in 1961 by its founder, Peter Benenson, through an appeal to the press. How important is the press today? How important is their support, their function as a megaphone?

They are fundamental partners. The fact that they often play an important role in exposing, and telling the story of, human rights violations is exemplified by the number of journalists who, every year, are killed, arrested, forcibly disappeared precisely because they have told the truth, defying the code of silence imposed by authoritarian regimes. What journalism can do for human rights is fundamental, as fundamental as what it can do against them; the criminalisation of entirely lawful actions by governments is often preceded by a criminalising narrative from the media. Their job, in that case, works against human rights.

Amnesty International has a total of 248,909 people involved in human rights education and training. How important is it to invest in and work on training and education, preemptively, to develop a culture of human rights?

It is one of Amnesty Internationalʼs most important pursuits: talking about human rights as peopleʼs minds are being formed. For example, it is very useful in schools because changing adultsʼ minds is possible, but it takes longer and you need to fight against prejudices that are already deeply ingrained. Talking about what human rights are, explaining how they can be defended, can also help people to defend their own, so the work we do in schools is fundamental. I talk to intelligence agencies and the media for a living, but I can assure you that every time I go into a school and talk to students, I am just as happy and convinced that it will be useful.

We live in a hyperconnected and complex world that is being influenced more and more by artificial intelligence. How can ordinary people, even those at the bottom, engage with human rights?

Things are really very difficult right now because we are combining the novelty of artificial intelligence with this historical idea of human deficiency. Let me put it this way: it consists of double standards from governments, of political choices that punish enemies and reward friends, that delegitimise international justice, depending on how it behaves. Confronted with all this, we have to remember that victories in the field of human rights happen when people at the bottom mobilise: not only on social media, where it is necessary, but by bringing together our heads to come up with a strategy, hearts to feel, feet to walk and fill the streets and squares. That is how successes in the field of human rights happen. They happen not because there is a government that bestows them, but because it is forced to concede to the power of mass protest: always peaceful protest, but mass protest.

In celebration of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Amnesty candle and the opening lines of Article One were we projected on the most famous monument in Rome.

Copyright Credit: Amnesty International Italy.

Is there a case of human rights violation that deserves particular attention today because it is connected to our time? If so, how can we help bring it to light?

There are so many, but the first that comes to mind – and which also has to do with Italy – is that of a scientist of Iranian and Swedish citizenship. He speaks perfect Italian, having been a researcher for a long time at the Università del Piemonte Orientale in Novara. His name is Ahmadreza Djalali and he was arrested in Iran in 2016 and sentenced to death in 2017. He was asked to spy for Iran, his native country, at the various scientific conferences he would attend, as an expert in emergency and disaster medicine. After stressing that he was a scientist, not a spy, they falsely charged him with espionage against Iran, for Israel. In April, he will have been on death row in Iran for eight years. He is clearly a typical hostage of this kind of politics that takes foreign nationals to get something in return from their home countries. It is a forgotten story that I take every opportunity to put back in the spotlight.

What is the biggest success you have had recently? And what is the message of hope that can be drawn from it?

It is not one of the most recent – because something positive happens every day in the world and it is good to draw attention to that – but certainly the most famous is Patrick Zakiʼs return to Bologna. A student of the University of Bologna, he was arrested in El Cairo in 2020 and only managed to return to Italy in July 2023. But if we want to talk about a very recent case – and here we have a story all about hope and peace – an Israeli conscientious objector, Itamar Greenberg, was released on 4 March, after spending 197 days in prison for refusing to join the army. He did not want to be part of this project of mass destruction carried out by the Israeli army against the Gaza Strip that, in legal terms, is genocide.

We talk about the human rights crisis, but are there positive aspects, progress that is not spoken about enough?

We are in a period very similar to the nineties: a decade marked by two genocides and the Balkan war – which started in 1991 and ended in 1999 – along with other events. However, in that decade, there was a reaction: from below, with solidarity, and from above, with international tribunals. The hope of today is called justice. One that serves to punish the crimes – once they have been established – and those who have committed them. One that serves to bring truth and justice to the victims and end impunity. The key word of today, associated with hope and the future, is justice.

If Amnesty International had to send a message to world leaders, at this very delicate moment in history, what would be the most urgent request?

To not play with the lives of human beings for political gain. And to abolish double standards whereby – in equal situations and responsibilities between governments – if a government is a friend, you forgive them; if they are an enemy, you do everything possible to punish them.

Article translated into English by Becca Webley